Natal no hipermercado

Muito gostava o Rodrigo de ir à caixa de correio. Quando o Natal se aproximava, estava sempre tão cheia que alguns papéis coloridos ficavam entalados na fresta estreita e comprida. O rapaz puxava-os, mesmo antes de dar a volta à chave, no entusiasmo de descobrir coisas maravilhosas, que apetecia mesmo comprar.

Subia no elevador com meia dúzia de envelopes brancos, sem graça nenhuma, e uma resma de publicidade.

A mãe abria as cartas e punha de lado, com um gesto aborrecido, todos os folhetos.

— Lixo! — irritava-se ela.

Rodrigo nunca recebia correspondência. O pai, que passava a vida em viagens, dantes ainda lhe mandava postais com monumentos ou paisagens. Agora, que comprara um telemóvel de última geração, com máquina fotográfica incorporada, falava-lhe à noite e mostrava-lhe, de relance, um quarto de hotel, um restaurante, o trecho de uma cidade desconhecida.

Certa tarde, depois de ler a correspondência, a mãe perguntou-lhe:

— Então, já está pronta a tua cartinha para o Pai Natal? Espero que a tenhas escrito com uma letra bonita…

— Ainda não. Posso escolher o que eu quiser?

Estava habituado a que se metessem sempre nos seus pedidos. Que lhe sugerissem um blusão novo e umas calças de bombazina, que aconselhassem uma bicicleta para fazer mais exercício.

Mas desta vez a mãe estava ocupada. Tinha de acabar um relatório para apresentar numa reunião. Por isso sentou-se ao computador, despachando-o:

— Decide à tua vontade. Já estás crescido.

Foi o que Rodrigo quis ouvir. Pela primeira vez, era livre!

Sentou-se à secretária no seu quarto azul cheio de carrinhos de colecção.

Sentiu-se paralisado diante do papel intacto, com a esferográfica na mão.

Tinha a cabeça cheia de imagens e ninguém o ajudava a tomar uma decisão. Escreveu:

Um rádio

Um pião

Uma lanterna

Uma mochila nova

Uma caixa de chocolates

Havia várias marcas, tantos tamanhos… E se o Pai Natal se enganava? De repente, surgiu-lhe uma ideia fantástica. Foi ao saco onde enfiava os prospectos que a professora mandara guardar para recortes e tirou alguns.

Muitos dos hipermercados tinham pequenos catálogos só com brinquedos. Pegou numa caneta de feltro e fez um círculo à volta de tudo o que queria. Eram páginas, páginas, mais páginas. Jogos, puzzles, automóveis, patins, máscaras, castelos de armar, jardins zoológicos, escorregas, baloiços, um nunca mais acabar de bonecada.

Não tinha paciência para copiar tudo à mão. Não estava o pai sempre a dizer que é preciso saber utilizar o que os tempos modernos põem à nossa disposição? Amarfanhou a primeira folha e escreveu de novo:

Querido Pai Natal,

Para lhe facilitar o trabalho, este ano mando-lhe folhetos de publicidade dos hipermercados. Assim escusa de andar de loja em loja.

Aviso-o de que é melhor arranjar uma camioneta porque as suas renas não vão poder com o peso. Acho-as muito giras mas bem pode mandá-las para o jardim zoológico porque são animais muito fracos. Os meninos ficavam a ganhar se, em vez da camioneta, arranjasse mesmo um camião gigante.

A minha morada vai na parte de fora, onde diz remetente.

Muitas saudades e desejos de Boas Festas do

Rodrigo

Quando quis meter toda a papelada no sobrescrito normal, evidentemente não cabia.

— Mãe, preciso de um envelope maior.

Ela ficou admirada. Mas foi à gaveta buscar o que o filho pretendia.

Só que, entretanto, Rodrigo já começara a abrir outros folhetos.

— Ah, que belas caixas de chocolates! Não as posso perder!

Havia doces e bolos de todas as espécies, pacotes de batatas fritas, pipocas, queijos amanteigados, pizas estaladiças…

Retirou outro folheto.

E se aproveitasse também as mochilas de rodinhas, os ténis de marca, os fatos-de-treino, as bolas de futebol… Sem falar dos álbuns de banda desenhada, dos livros de aventuras, da enciclopédia do mundo animal…

Sentia a cabeça rodar num turbilhão.

Puxou por outro catálogo repleto de consolas de jogos, outro com computadores, um terceiro de telemóveis.

Podia escolher tudo! Tudo! Tudo! Era de enlouquecer!

Para enviar tanto papel, o envelope grande não chegava.

Num salto, foi até à mercearia e pediu à menina Maria uma caixa de cartão vazia. Logo por sorte, ela acabara de desempacotar o açúcar.

Mal chegou ao quarto, toca a atirar para dentro da caixa a sua enorme provisão de papéis de publicidade.

— Faltará alguma coisa? — disse para os seus botões, inquieto. Voltou a remexer na papelada.

Claro, faltavam os refrigerantes, as coca-colas, os sumos de laranja, os batidos de chocolate e de morango. Estava farto de beber água! Voltou a procurar nos cantos escondidos.

— Como é que eu podia esquecer-me dos gelados?! Que grande seca comer sempre fruta à sobremesa por causa das vitaminas!

Do catálogo da ourivesaria aproveitou só a página dos relógios que eram fantásticos: de ouro, para os dias de festa, de mergulhador, para as férias, com cronómetros, para as corridas. Embora não gostasse de se levantar cedo, aproveitou até um despertador que cantava uma melodia de pássaros.

Esgotado o fornecimento, fechou a embalagem com fita-cola e colocou por cima a cartinha.

Arrastou, a custo, a pesada caixa até à sala onde a mãe via televisão.

— Que vem a ser isto? — espantou-se ela.

— A minha lista para o Pai Natal. Não disse que eu podia pôr o que me apetecesse? Quero tudo, tudo, tudo! O que eu queria mesmo era um hipermercado só, só, só para mim!

Se existe o Pai Natal, é preciso aproveitar!

Poucos dias faltavam para as férias. No recreio, os colegas falavam dos seus sonhos.

— Quero um equipamento de mágico — dizia o Zé.

— Eu também! — atalhava logo o Rodrigo.

— Quero uma máquina de fazer pipocas — dizia a Rita.

— Eu também! — ripostava o rapaz.

— Quero um jogo de computador — dizia a Mafalda.

— Ora, ora, eu vou ter isso tudo e muito mais! — vangloriava-se o nosso herói.

A casa estava toda enfeitada. Na porta de entrada uma coroa de azevinho com bolas vermelhas e pinhas douradas dava as boas-vindas a quem aparecia e lembrava a data que se aproximava.

Junto à lareira acesa estava pendurada uma bota de pano bordada e, em cima da pedra de mármore, a mãe colocara todos os cartões de boas-festas.

A árvore verdadeira tinha sido substituída por uma de plástico, muito verde, farfalhuda, salpicada de estrelas e luzes coloridas, a piscar. Este ano até havia uma música de fundo para animar.

No dia 23, foram esperar o pai ao aeroporto. A avó Catarina veio no comboio de Coimbra e os tios do Porto, carregados de filhos, malas, sacos e embrulhos, chegaram quase à hora da consoada porque apanharam um engarrafamento na auto-estrada.

A mesa brilhava com a mais fina loiça de porcelana, copos de cristal e dois candelabros de prata onde ardiam chamas esguias, que ondulavam sempre que os primos faziam corridas à sua volta.

Rodrigo nem saboreou o jantar, apesar dos elogios que todos lhe faziam. Estava ansioso pelo momento decisivo de abrir as prendas.

— Sentes-te doente? Não comes nada… — alarmava-se a avó. — Prova o peru, está uma delícia.

Quando a rolha da garrafa do espumante acertou no candeeiro, ecoou uma gargalhada geral. Mas Rodrigo olhava para os ponteiros do relógio. Ah, se eles começassem a rodar, a rodar, a rodar a toda a pressa para a meia-noite não tardar…

Como o tempo custava a passar.

Mandaram as crianças brincar para o quarto, depois do jantar, certamente para não se encontrarem com o Pai Natal, pois o maroto prefere entrar pé ante pé, sem que ninguém o veja. Porque será?

Finalmente, no momento em que os dois ponteiros se juntaram em cima do mostrador, soaram ao longe as doze badaladas.

Os miúdos precipitaram-se para a sala. Quem os conseguia conter? Caíram sobre o monte de prendas, procurando decifrar o nome que indicava o feliz possuidor de cada uma dela.

— Ana! — exclamou o tio Alberto, entregando à prima mais pequenina um volume tão grande que ela mal conseguia segurá-lo.

Todos ajudaram a abrir. Era uma boneca.

— Pedro! É para mim! — entusiasmou-se o primo mais velho, rasgando o papel que envolvia uma pista de automóveis.

A mãe, o pai, a avó, a Inês, foram-se apoderando de todas as embalagens que havia no chão.

— E eu? — exasperou-se o Rodrigo, já com uma lágrima ao canto do olho. — Será que o Pai Natal não recebeu a minha carta?

O pai e a mãe olharam um para o outro, sorrindo.

— Parece que falta abrir um envelope.

O rapaz pôs-se de gatas à procura. Entre fitas, lacinhos, papéis rasgados, lá estava ele, tão insignificante que bem passava despercebido. Tinha escrito o seu nome.

— Será dinheiro? Um cheque? — pôs-se a adivinhar o garoto. — Hoje os Pais Natais também devem ser mais práticos… Mas não. Era mesmo uma carta. Dizia assim:

Amigo Rodrigo,

Tinhas razão ao achar que as minhas renas não conseguiam carregar todos os presentes que pedias. Não pude trazê-los no camião gigante porque não tenho carta de condução.

Como o teu sonho era um hipermercado só para ti, vais hoje passar a noite de Natal no maior de todos. Ao amanhecer poderás levar para casa o que quiseres. Desta noite maravilhosa nunca te irás esquecer.

Dentro de cinco minutos estarei aí para te ir buscar.

Pai Natal

— Que sorte! — exclamou o pai.

— Temos de ir também! — exigiam os primos. Mas o Pai Natal só fizera um convite. Paciência…

Rodrigo enfiou o anoraque, um gorro, calçou as luvas porque a aragem devia estar fria e a avó refilava com a saída por causa das constipações.

Trim, trim, trim! tocou a campainha.

Correram todos para a porta. Lá estava o senhor do Natal, vermelho, gordinho, bonacheirão, com longas barbas brancas.

— Já só falta o teu presente — disse ele. — Não consegui estacionar o meu trenó nesta rua porque está atravancada de carros. Queres voar comigo pelos ares até ao terraço onde as deixei?

Rodrigo sentiu um arrepio. Tinha medo das alturas…

— Não podemos ir a pé, pelo chão? Afinal há um hipermercado mesmo ali na esquina.

O Pai Natal acedeu, deu-lhe a mão e, apesar do seu passo pesado, cansado, em breve chegaram às grandes portas envidraçadas.

Como era estranho o hipermercado sem vivalma… O espaço parecia ainda maior, as luzes fluorescentes iluminavam com um branco frio as paredes brancas, o chão esbranquiçado. As prateleiras imensas alinhavam-se como carruagens paradas numa estação fantasma.

— O teu desejo cumpriu-se. Tens tudo isto só para ti durante uma noite. Venho buscar-te quando o Sol nascer.

Dito isto, como que por artes mágicas, o velhote das barbas desapareceu.

Rodrigo desatou a correr entre as filas de expositores atulhados. Ali estavam arrumados os objectos dos seus sonhos e muitos mais, em que nunca pensara.

Encavalitou-se numa mota eléctrica, desfilou pela rua dos detergentes, dos óleos, do papel higiénico.

Abriu três caixas de chocolates e devorou-os porque mal provara o jantar. Atafulhou as algibeiras de bombons. Atirou-se a um bolo de chantilly e não deixou pitada. Para rematar empanturrou-se com gelado de framboesa.

Foi à secção de televisões onde 50 aparelhos transmitiam o mesmo programa. Ligou as aparelhagens de som no máximo. Tentou pôr a funcionar uma consola de jogos mas não atinou com as instruções.

Construiu um castelo medieval, fez um puzzle, um boneco de plasticina e pintou figuras que moldara em gesso, experimentou ténis pretos, azuis, brancos, às riscas. Enfiou todos os fatos-de-treino. Quais lhe ficariam melhor?

Abriu o jogo do monopólio. Rodou os bonecos dos matraquilhos. Atirou ao ar as bolas de futebol. Pena não ter com quem jogar!

Sem gente, o hipermercado ia ficando gelado.

Começou a doer-lhe a barriga. Aquela refeição de gulodices não lhe tinha caído bem…

Enfiou uns patins e foi à procura de um abre-caricas para beber água das pedras. Não dizia a avó que uma dessas garrafinhas curava todas as indisposições de estômago?

Mas onde se esconderiam, no meio de tanta barafunda? Estava tonto de ler rótulos e mais rótulos.

A cabeça andava-lhe à roda, as pernas tremelicavam, desequilibrava-se nos patins. Zás! Estampou-se no mosaico e um fio de sangue começou a escorrer-lhe da testa.

— Quem me acode?!

Ninguém lhe respondia.

Cambaleou até uma cadeira giratória da secção dos computadores. Enfiou um jogo na ranhura da máquina. Era um combate contra monstros terríveis.

Tentou vencê-los mas o soldadinho que ele movia acabava sempre apanhado pelas garras dos inimigos.

Que frio! Que frio! Foi à procura de uma manta, que estava justamente no extremo oposto. Azar! Era preciso andar quilómetros para achar o que queria.

Se ao menos houvesse ali uma cama… Viu lençóis, edredons, toalhas. Mas, de camas, nem sinal.

Onde ficaria a secção dos relógios? Queria saber as horas. Quanto tempo faltaria para sair dali?

Experimentou mais de 20 telemóveis mas encontravam-se todos desactivados.

Afinal estava preso, preso, preso com milhares de coisas à volta. Bateu nos vidros grossíssimos. Nem estremeceram.

— Pai Natal! Pai Natal!

Ninguém lhe respondia.

Pingava-lhe o nariz. Estava a ficar constipado. Acendeu um radiador eléctrico e pôs-se, de cócoras, a aquecer-se. Meteu as mãos nas algibeiras para procurar um lenço. Vieram todas castanhas e peganhentas: os bombons que lá guardara tinham derretido com o calor. Limpou as mãos às calças. Que horror!

Assim, sujas de castanho, parecia que… parecia que não tinha chegado a tempo à casa de banho. Que vergonha! Que diriam os primos quando regressasse? Iam rir à gargalhada.

Para lavar as mãos foi até a peixaria, onde pairava um cheiro a bacalhau e a peixe congelado que dava a volta às tripas.

A cada minuto sentia-se mais maldisposto. Podia agarrar em milhões de objectos mas já nada o interessava.

Tinha de fugir daquele lugar. Deu a volta ao espaço comercial à procura de outra saída. Até as portas de emergência estavam trancadas. Foi buscar um escadote e trepou até uma alta janela das traseiras. Abriu-a a custo, enfiou-se pelo buraco, deixando-se escorregar para o desconhecido.

Caiu sobre um monte de papelões amarrotados junto aos contentores do lixo, que abarrotavam. Havia por ali caixas, plásticos, embalagens de comida fora de prazo.

Que porcaria, pensou o rapaz, ainda mais agoniado.

De repente ouviu um ruído rastejante. Seriam ratos? Baratas? Tinha pavor desses bicharocos. Ia já a fugir quando ouviu miar devagarinho. Era um som tão fraco que mal se ouvia.

Rodrigo deu meia volta, escutou de novo o som, cada vez mais débil como se estivesse quase a calar-se para sempre. Deu por si a levantar aquela tralha em busca do dono de tal voz.

Retirou as caixas amontoadas e dentro da última, no fundo de tudo, estava um gatinho tigrado, com olhos dourados, a luzir. Mal se viu liberto, encostou-se às pernas do salvador, tremendo. Seguia-lhe os passos como uma sombra. O rapaz pegou no animal, leve, leve, e meteu-o dentro do anoraque. Sentia um coraçãozinho assustado bater junto do seu.

Avançou até à entrada principal do hipermercado, sentou-se nos degraus.

No céu, sem Lua, as estrelas pareciam pequenos fósforos que mãos invisíveis acendiam. Entre elas havia uma estrada de luz. Seria a Via Láctea? Era essa a estrada por onde o Pai Natal viajava?

O gatinho ronronou, feliz, e começou a brincar com o fecho do blusão. Rodrigo não estava mais sozinho.

Uma estrela riscou o firmamento. Para onde se dirigia ela?

Uma claridade muito ténue espreitava do Nascente. Então surgiu, na penumbra, o Pai Natal, esfregando os olhos com sono.

— Acabou a noite de Natal. Vou levar-te a casa. Depois tenho um longo caminho a percorrer até poder deitar-me a dormir. Que queres levar contigo? Escolhe, de entre tudo o que viste, o teu presente.

— Está aqui, é meu amigo… — balbuciou o rapaz, mostrando o gatinho.

Seguiram os três, por entre os primeiros raios da madrugada, até casa, onde uma coroa de azevinho, à porta, dava as boas-vindas.

Luísa Ducla Soares

Há sempre uma estrela no Natal

Porto, Civilização Editora, 2006

O olhar de Sophie

O olhar de Sophie Um comércio respeitável

Um comércio respeitável A bibliotecária de Auschwitz

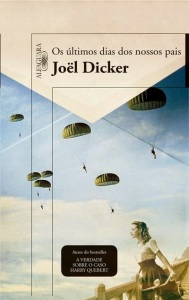

A bibliotecária de Auschwitz Os últimos dias dos nossos pais

Os últimos dias dos nossos pais

Hereges

Hereges O homem que gostava de cães

O homem que gostava de cães O pintassilgo

O pintassilgo A odisseia de Homer

A odisseia de Homer O jardim dos segredos

O jardim dos segredos No país da nuvem branca

No país da nuvem branca Um presente muito especial

Um presente muito especial Enquanto houver estrelas no céu

Enquanto houver estrelas no céu Mil sóis resplandecentes

Mil sóis resplandecentes Não odiarei

Não odiarei Holocausto Brasileiro

Holocausto Brasileiro Etty Hillesum: Uma vida transformada

Etty Hillesum: Uma vida transformada As serviçais

As serviçais